KubeSphere 突然断供:当开源信任被“拔网线”

一次震惊云原生圈的“跑路”#

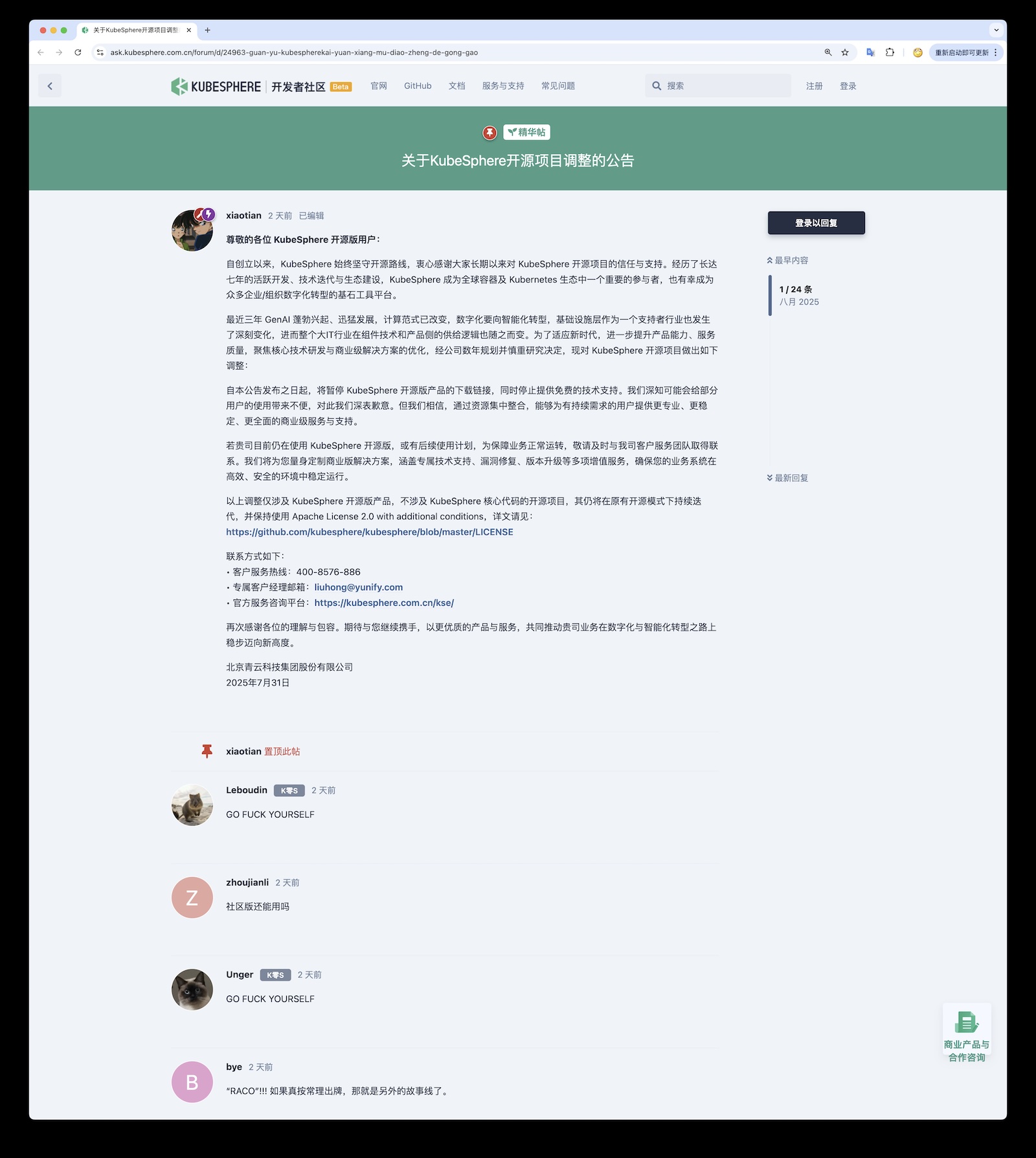

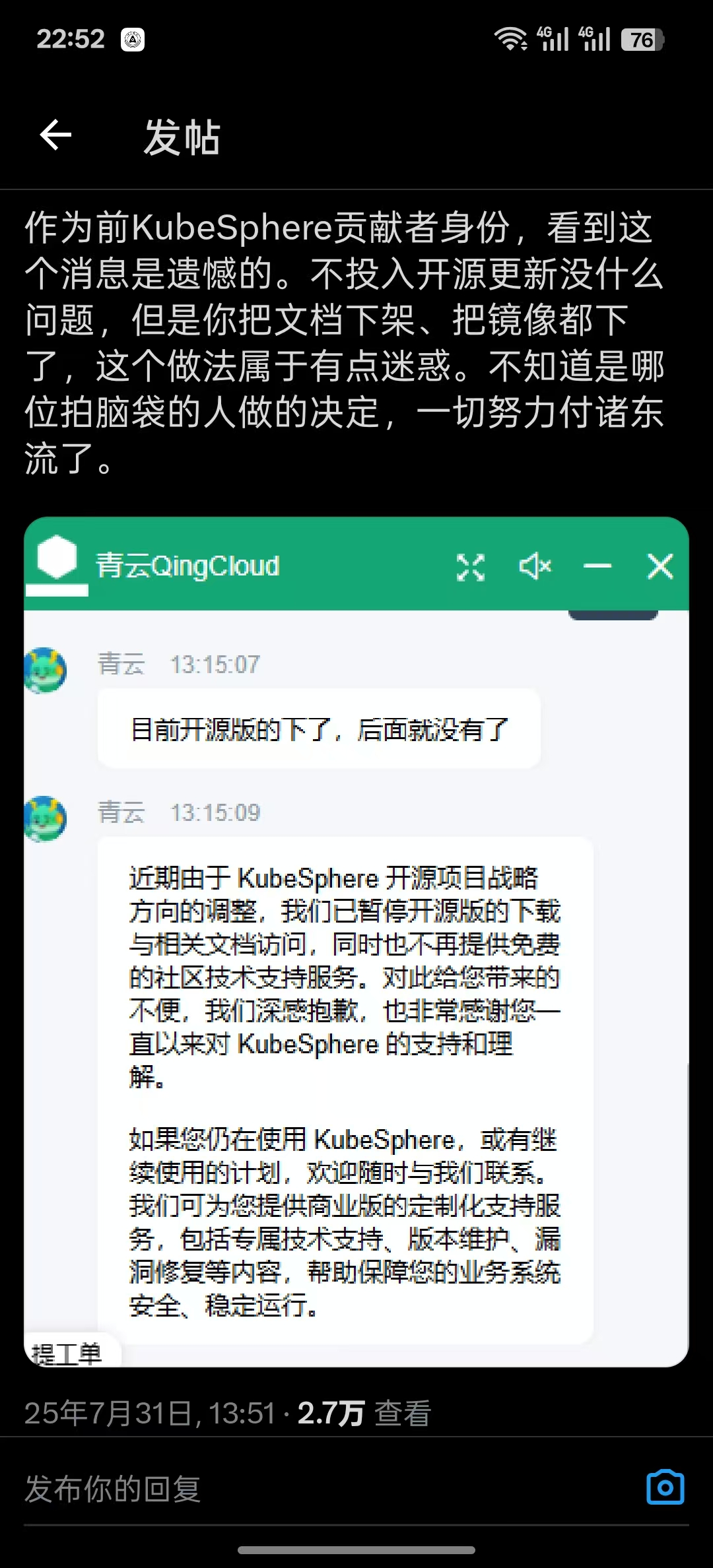

前天青云科技宣布 KubeSphere 开源版停止下载和支持,用户被要求转向收费商业版。这仿佛一记闷雷,炸醒了还沉浸在开源美梦中的社区。

更让人震惊的事,在没有预警,没有过渡方案的情况下,一夜之间官网文档下架、镜像仓库清空,论坛和群里哀鸿遍野。 “跑路了!这是赤裸裸的 Rug Pull(卷款跑路)!” —— 开源项目的信任被瞬间击垮。

曾经的明星项目:KubeSphere 是什么#

KubeSphere 诞生于 2018 年,由青云科技开源推出,很快成长为国内最受瞩目的 Kubernetes 发行版之一,号称“100% 开源,由社区共同打造”。 它为 Kubernetes 增加了企业所需的DevOps流水线、微服务观测、应用商店、多租户等丰富功能,提供了直观的 Web 控制台,通过友好界面降低了容器云的使用门槛。

凭借近似傻瓜化的安装和全栈功能,KubeSphere 获得全球上百个国家用户的青睐,GitHub 有这 1万6的 Star 数。 然而,正因为它曾被视作 K8S 生态开源的明星项目,这次突然“断供”的行为才更显得刺痛人心。

前情提要:断供跑路#

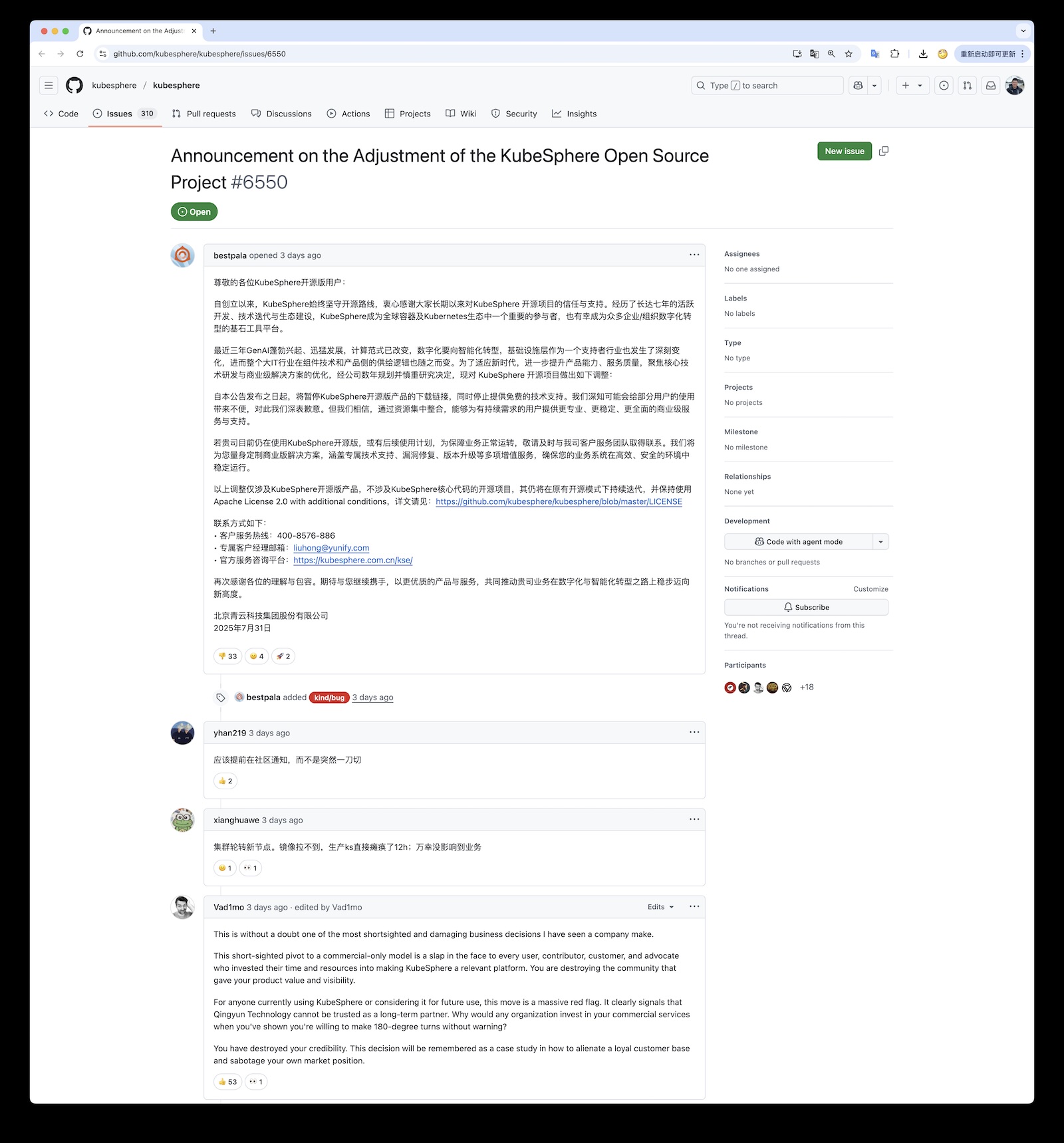

事情发生在 2025年8月1号,KubeSphere 团队在 GitHub 悄然发布公告:“即刻起暂停 KubeSphere 开源版下载链接,停止提供免费技术支持”。 同时他们表示将专注商业版服务,以提供更专业稳定的支持。 更让人意外的是,此举毫无征兆:之前既无 issue 通知,也无社区讨论,就这样隔夜生效。

此举犹如釜底抽薪,引发用户强烈反弹,许多运维凌晨发现部署脚本拉取镜像失败,KubeSphere 所需的容器镜像仓库直接被官方移除,节点无法更新,生产环境受到影响 —— 在 GitHub 的公告发出之前,没有任何预警;镜像仓库直接下线、安装链接清空,用户反馈拉不动镜像、节点无法更新、生产环境受影响 —— 这是卡脖子 “断供”,而不是什么 “转型”。

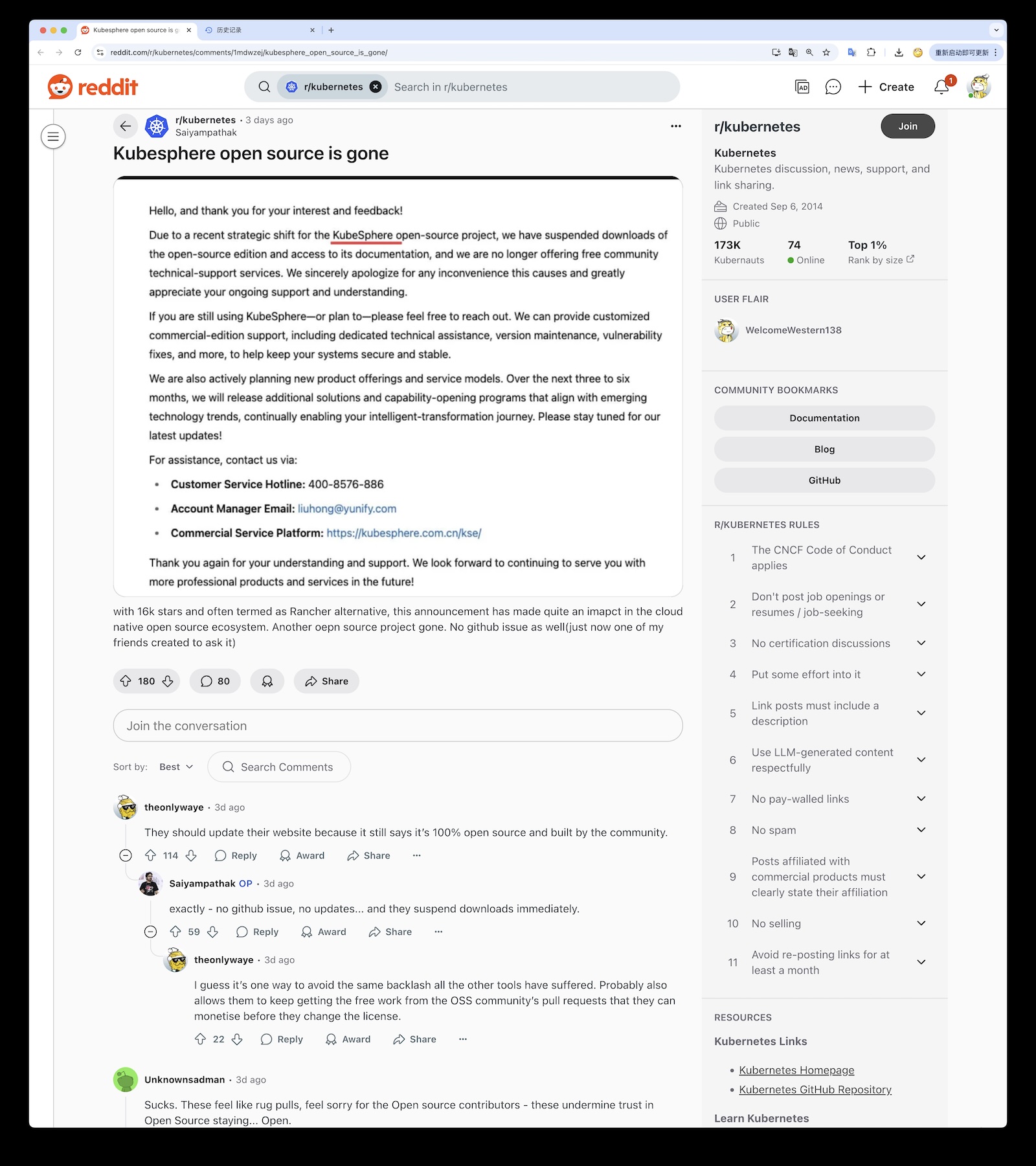

震惊之余,愤怒的用户涌向 GitHub 提 Issue,请求至少暂缓撤下资源、提供镜像备份。 有理性的建议交接社区维护,有情绪的质问青云失信,评论区 “Go Fuck Yourself” 的声音不绝于耳。 官方的回应则是锁定了讨论区,关闭了 Issue 评论 —— 这不是社区治理的方式,而是企业控制产品的方式。

社区成员的失望溢于言表。一位用户在 Reddit 上哀叹:“又一个开源项目凉了。这感觉就像被人猛地抽走了地毯,开源承诺瞬间化为乌有” 也有人嘲讽:“我很庆幸没用它,省下了几周人生不必再踩这种‘开源钓鱼’的坑”。短短几天内,KubeSphere 从云原生领域的明星沦为众矢之的,其社区信任度跌至谷底。

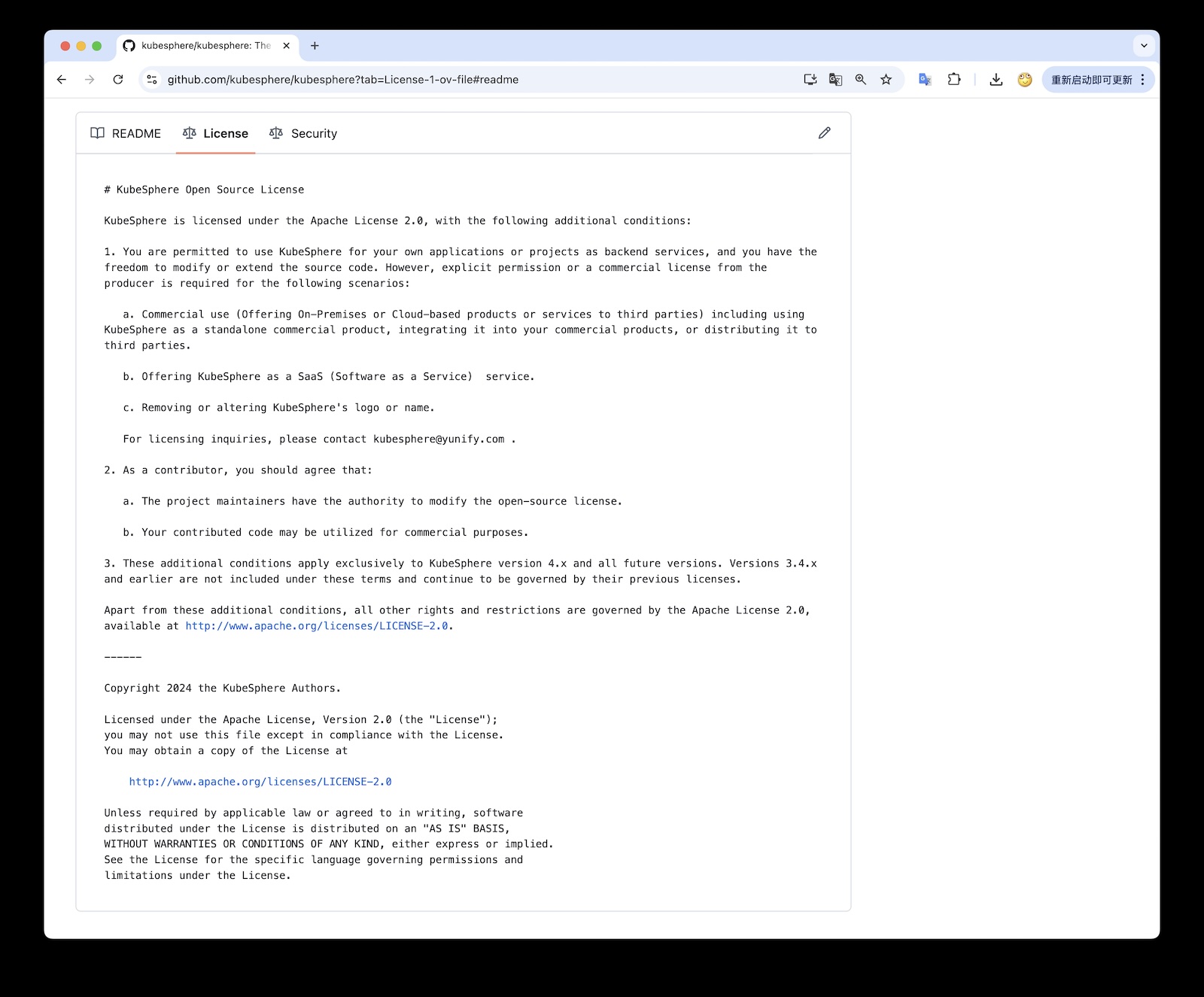

乍看之下,KubeSphere 的源代码仍然挂在 GitHub 上,似乎“开源”仍在继续。然而稍加深究就会发现:它早已不是真正的开源项目。 早在 2024 年,青云就为 KubeSphere 更换了许可证 —— 标称 Apache 2.0,但附加了额外条款,禁止任何未经授权的商业使用,包括将其作为服务提供、集成进商业产品、甚至禁止去除 Logo 等 这等于在 Apache 协议后面加上了一把锁,把竞争对手和商业重用的路堵死。

这种许可证完全不符合开源定义(因限制了商业用途,歧视使用方式),却还披着 Apache2.0 的外衣, 不明就里的用户还以为它是个开源项目,实际上,KubeSphere 从定义上已经变成了“源码可用”项目,而非“开源”项目。

比闭源更严重的是信任危机#

有人会问:不就是闭源商业化吗,至于如此群情激愤? 其实,这次KubeSphere事件引发的愤怒, 根本不在于商业化转向,而在于信任塌方。 相比那些提前宣布更改许可证、逐步推出收费版本的常规温和做法,KubeSphere 选择了最激烈的一种:硬卡脖子式的断供 —— 在毫无准备的情况下撤走关键资源。 这种行为相当于违背默契,直接拔掉了用户赖以运行的电源插头。

Rug Pull 式 抽逃基础设施,比起单纯闭源更具背叛感。这次调整,冲击的主要还不是上游的开发者社区,而是直接冲击了下游的终端用户社区。 实际上绝大多数用户需要的根本不是源代码,而是开箱即用的二进制软件制成品,也就是放在软件仓库里的那些镜像。

开源项目的宪法章程(许可证)确实在规定了需要提供源代码,青云也确实提供了,许可证也确实不会承诺说他们有义务提供代码之外的二进制,软件包,软件仓库。 但用户信任厂商与开发者,将他们作为自己的供应链上游,作为自己的依赖,而这里的供应链信任关系被打破了。“卡脖子” 成了真实发生的事情。

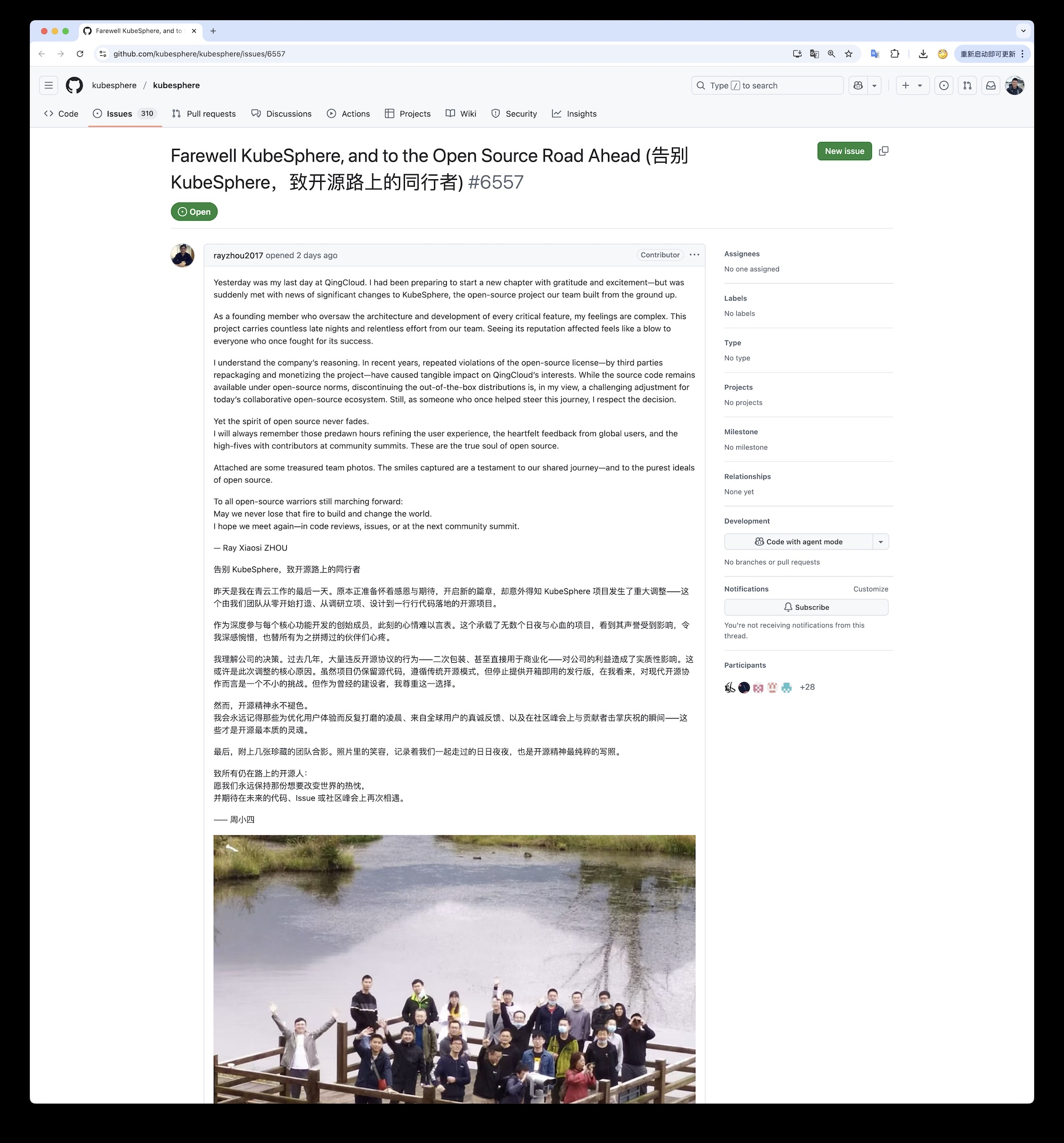

信任建立需要漫长岁月,崩塌却只在一夜之间。这一步臭棋几乎 彻底耗尽了社区多年来积累的信用。 SUSE 云原生部门总经理 Peter Smalls 就表示:KubeSphere 如此突然地背离开源版,破坏了开源生态所需的可预测性和信任 KubeSphere 核心初创成员(在公告发布前一天宣布从青云离职)也含蓄地承认:近年来第三方违反开源许可证、改造并牟利 KubeSphere 的行为影响了青云利益,但他也坦言“停止开源发行版对当今协作的开源生态来说是艰难的调整”

青云为何放弃开源?竞争与盈利的两难#

从青云官方的表态来看,他们做出这一决策有多重考量。 直接导火索看上去是,竞争对手的侵入让青云感受到威胁。

正如那位离职员工所说,第三方厂商利用 KubeSphere 源码稍作修改就推出自己的解决方案甚至商业服务,侵犯了青云的利益 毕竟青云投入大量人力物力开发的功能,被他人免费拿去牟利,任谁都会心有不甘。

这种“不向上游回馈”的行为,其实近年来屡见不鲜——AWS 曾经把 Elastic 的开源代码提供托管服务,迫使 Elastic 改协议;MongoDB、Redis 等也都因类似原因修改了许可)。 对青云来说,KubeSphere 开源版可能已经成了竞争对手的“免费午餐”,自己反而丢失了潜在客户。

营收和生存压力可能是最重要原因。开源项目要长久维系,背后需要持续的资金和团队投入。青云作为上市公司,终究要对财报和股东负责。 不幸地是最近几年青云的业绩并不如人意,许多低毛利的业务都砍掉了,更别提开源研发团队这种 “成本中心” 了。

诱导转向的伪开源战略#

从这个角度看,青云值得同情。然而,理解归理解,方式仍有优劣。 问题不在于青云要赚钱,而在于采取了 最伤害社区与用户信任的方式 来实现盈利转向。

这背后的逻辑,Tison 在《诱导转向的伪开源战略》一文中分析得很透彻: 在现有商业环境下,企业要直接靠卖开源软件赚钱几乎不可能,一旦遇到商业竞争就会撑不住。 因此它们往往把开源作为前期获客和打名气的手段,等用户群和知名度起来了,却发现竞争对手可以“坐享其成”,就赶紧改协议、收口子。 这时候开源对他们来说,名声赚到了,用户有了,软件也打磨好了,但利益不能再让别人搭便车了。

KubeSphere 正是走上了这样一条诱导开源再急转商业的路。它先通过 Apache 2.0 开源赢得社区信任和广泛部署, 然后在 2024 年暗搓搓改许可证加限制,埋下伏笔,终于在 2025 年彻底关闭发行版、全力商业变现。

一位网友调侃道:“看看它官网还吹嘘 100% 开源社区打造,却背地里准备了9个月,就等这一刻甩开社区”。 这种行为不禁令人感叹:开源二字被某些企业消费殆尽,到头来变成了一种营销手段。 当开源成了诱饵,社区终究会尝到苦果。

老冯评论#

老冯维护着一个开源 PostgreSQL 发行版 Pigsty,两百多个 PG 扩展,好几个 PG 分支内核与工具,同时还有一个近三千人的开源社区, 老冯自己也开过公司拿过投资,尝试过打造商业化,企业版销售,最后清算清盘了。 现在回归个体户与独立开源贡献者,不卖软件,纯靠专业咨询与服务订阅,反而稳定盈利,蒸蒸日上,时间自由,可以开开心心的搞开源。

老冯觉得,开源运动的灵魂内核是 “软件自由”,当然我们也可以用中国特色的表述 —— “自主可控”。 不幸的是,自由并不是免费的,事实上正好相反 —— 自由是非常昂贵的顶级奢侈品

穷者独善其身,达则兼济天下,如果企业和个人都赚不到钱活不下去,来搞什么开源? 做慈善和公益也要衡量自己的实力才行。 有能力真正做好开源的,要么是那种不差钱兴趣爱好驱动的人,在宽松大厂舒舒服服有条件自由探索的人,或者是北欧那种社会安全网提供了兜底的人。 Deepseek 也是靠量化赚的钵满盆翻,才有余闲去折腾 AI 大模型的。

对于企业来说,不要想着把开源当成一种 “营销获客” 的手段,把它当成一份你送给世界,送给社区的礼物会更合适。 你给社区做贡献,送礼物,社区的信任则在点滴浇灌之间逐渐培育起来,有心栽花花不开,无心插柳柳成荫,赚钱的生意会找上门来。

老冯帮助许多开发者构建分发他们的工具与扩展,目前已经成为了 PG 生态中收录扩展最多最全的仓库。 PostgreSQL 内核开发者社区也找到我,希望我帮助测试 PG 多线程版本下的扩展兼容性。 一些 PostgreSQL 供应商(Omnigres,AutoBase)也成为了 Pigsty 的供应链下游,许多 ISV 也使用 Pigsty 去做交付。 甚至 Oracle 云的 SA,也使用 Pigsty 在 OCI 上向他们的客户交付 PostgreSQL 服务。

啊是的,虽然老冯一直都在对云开火,但他们这样并不违反 AGPLv3 许可

这种深度参与全球软件供应链的关系网络,才是参与开源的最大意义 —— 凝聚合力与共识,产生更大的价值。 也许有一天,Pigsty 就会自然成为 PostgreSQL 世界里的 Debian 或者 Ubuntu,或者某种标准。

Kubesphere 本来有机会成为 Kubernetes 世界中一个很有竞争力的开源发行版,但很可惜的是,青云的短视毁掉了这些。 不过好在国内还有一个 SealOS 可以作为替代, 我的朋友与校友方老板很迅速的推出了从 KubeSphere 迁移到 SealOS 的教程,我相信他一定能更持久。

参考阅读#

理解 KubeSphere 的“转身”,但遗憾它没有好好告别

The Register: Another one bites the dust as KubeSphere kills open source edition